尾瀬に行こうと思って、計画しているときには鳩待峠〜大清水を日帰りで歩こうと思っていた。このコースの日帰りは3回ほどしているので問題は無いだろうと思っていた。だが、バスの時間を調べてみると始発は5:30だった。以前に日帰りしたときよりもかなり遅い。以前の山行で一番順調だったときには3:50の始発バスに乗って、大清水では11:40発のバスに乗っていた。次の宿泊地の新鹿沢温泉へ移動の事を考えると大清水からのバスの候補は11:50か13:00、遅くとも14:07だ。日帰り時間的に少しきつそうなので一泊増やすことにした。下山後に沼田〜新鹿沢の間で一泊することも考えたが、適当な宿は見つからなかった。というわけで長蔵小屋で一泊して2日で鳩待峠〜大清水を歩くことにした。

10/13(日)

18:58に茨城の家発。走行距離1,498.3km、燃費27.7km/L、平均車速58km/h、走行時間25:49、EV走行距離203.4km(14%)、航続可能距離661km、外気温21度。

22時頃に出発しようと思っていたが、夕方に近くから聞えてくる鳥の鳴き声や道路から聞えてくる車の走行音、窓から見える空を見ながら色々と考えていたら、もの悲しい気持ちになって、その気持ちを振りきるために早く出た。

高速に乗る前に一昨日に給油したガソリンスタンドで給油。給油量は6.58Lで航続可能距離は給油前の給油後も657kmで変わらなかった。給油量が少ないと航続可能距離が変わらない事はこれまでにもあった。

行動6号が牛久で少し流れが悪かったので道路標識のつくばという文字を見て、県道143号の方へ入った。少し迷ったあげくにつくば牛久ICにたどり着いたが、素直に国道6号を進んで、国道408号に左折した方が早く着いたと思う。実は6号を使わないで茎崎でも所要時間はあまり変わらなかったらしい。さらに言えば、つくば牛久ICでなく、つくば中央ICまで行っても数分しか違わず、つくば牛久IC〜つくば中央ICの所要時間が5分くらいなのでつくば中央ICに行った方が良かったらしい。

19:40につくば牛久より圏央道へ。この後は東北道、北関東自動車道、関越道で沼田ICまで行った。以前は谷和原ICから常磐道、外環道、関越道で沼田ICまで行っていたが、圏央道のおかげでかなり楽に行ける。

20:01に坂東PA着。走行距離1,541.2km、燃費27.7km/L、平均車速57km/h、走行時間26:52、EV走行距離217.7km(14%)、航続可能距離616km、外気温18度、高度40m。20:18発。

20:59に羽生PA着。走行距離1,588.1km、燃費27.7km/L、平均車速58km/h、走行時間27:35、EV走行距離222.6km(14%)、航続可能距離570km、外気温20度、高度35m。

駐車場は混んでいると言うほどではないがフードコートが大行列だった。

21:09に羽生PA発。

21:23に佐野SA着。走行距離1,605.4km、燃費27.7km/L、平均車速58km/h、走行時間21:51、EV走行距離223.2km(14%)、航続可能距離557km、外気温19度、高度62m。

羽生PA同様、駐車場は混んでいると言うほどではないがフードコートが大行列していた。佐野ラーメンを食べたかったが、行列に並ぶ気がせず諦めた。上り線のSAのフードコートにも行ってみたがこちらは改装中らしく、狭くて、こちらも大行列だった。上り線と下り線で人の流れがあったのは食事難民が移動していたからだろう。

こんな時間なのに花園〜坂戸西は渋滞とのこと。坂戸西なんてあったっけと思ったけら、スマートICが出来たらしい。

21:12に佐野SA発。

22:23に出流原PA着。走行距離1,616.7km、燃費27.7km/L、平均車速58km/h、走行時間28:02、EV走行距離223.6km(14%)、航続可能距離553km、外気温17度、高度93m。

ここは栃木県。今回は東北道、北関東自動車道を使ったから栃木県を経由するが、圏央道で鶴ヶ島JCTまで行ってから関越道だと栃木県は通らないらしい。

22:27に出流原PA発。

22:45に太田強戸PA着。走行距離1,637.4km、燃費27.7km/L、平均車速58km/h、走行時間28:20、EV走行距離224.5km(14%)、航続可能距離541km、外気温17度、高度99m。

ここのPAはカーナビにデータが無かった。2018/7/28に供用開始ということなのでデータが古い(2014年)のカーナビに入っているはずがない。

ゆず塩ラーメンと書かれた幟が立っていた。佐野SAで佐野ラーメンを食べ損ねたのでここでラーメンを食べても良いかなと思ったけど営業は21時までだった。

情報端末によると談合坂SA〜八王子JCTはこんな時間なのに渋滞中らしい。

他の道路で渋滞があってもこの先のルートで渋滞は無さそうで順調に進めそうなので少し仮眠を取った。懸案事項は連休最終日なので日帰り客のために戸倉の駐車場が混んでいることくらいだが、1週間前に長蔵小屋の予約が取れたくらいだから、連休最終日だけど凄く混んでいるということはなさそうだ。

23:44に太田強戸PA発。

23:58に波志江PA着。走行距離1,652.5km、燃費27.6km/L、平均車速58km/h、走行時間28:36、EV走行距離224.9km(14%)、航続可能距離572km、外気温17度、高度109m。0:01発。

10/14(月) [スポーツの日]

0:22に駒寄PA着。走行距離1,677.9km、燃費27.6km/L、平均車速58km/h、走行時間29:00、EV走行距離226.4km(13%)、航続可能距離535km、外気温17度、高度199m。

少し寒かったので戸倉ではフリース着ないとダメだなと思った。

0:36に駒寄PA発。

0:53に赤城高原SA着。走行距離1,698.6km、燃費27.7km/L、平均車速58km/h、走行時間29:19、EV走行距離227.1km(13%)、航続可能距離528km、外気温15度、高度501m。

夜食にまいたけ天うどんを食べた。値段は880円だったし、まいたけの天ぷらは揚げたてだったのでわりとお得な夜食だったと思う。

1:34に赤城高原SA発。

1:42に沼田ICで関越道を降りた。

少し走ったあたりで道の脇に植えられているサルビアが車のライトの光に浮かび上がってきた。断続的にではあるが結構長い距離に植えられていた。

交差点の生枝(読みは「なまえ」らしい)という地名表示が目に入った。それって中村養蜂園の直売所のあるあたりの地名だとは思ったけど、信号のすぐ横の中村養蜂園の直売所には気付かなかった。

以前に尾瀬に行ったときには椎坂峠までカーブの多い道を上らなければならかったが、今は椎坂トンネル(2013/11/22開通)がある。緩い坂道を上っていくだけなので椎坂トンネルのおかげでかなり楽になっていた。走行時間も10分くらい短縮されているらしい。

トンネルを抜けて少し走ったところの右に「大露天風呂」と書かれた看板が見えた。これは以前にもあったけどまだあるんだなと思った。後でGoogleストリートビューで見てみたら「白根温泉 大露天風呂 日光方面へ20km」と書かれていた。

2:14に道の駅 尾瀬かたしな着。走行距離1,731.3km、燃費27.3km/L、平均車速58km/h、走行時間30:00、EV走行距離238.2km(14%)、航続可能距離519km、外気温12度、高度845m。

駐車場はほぼ満車だった。椎坂トンネル同様に自分が尾瀬に行っているときにはこの道の駅は無かった(2018/7/21開駅)。福島側にも道の駅が出来ていて、アルザ尾瀬の郷のところが道の駅 尾瀬檜枝岐(2017/8/30開駅)になっている。

停まっている車は仮眠をしているようだが、ここで仮眠をするより、戸倉の駐車場で駐車場所を確保してから仮眠した方が良いと思ったので戸倉に向かうことにした。道の駅に居る間に2台車がやって来ていた。こんな時間に車が出入りがあるくらいだから、戸倉に行くことを優先した方が無難だろう。

2:36に道の駅 尾瀬かたしな発。

2:52に尾瀬第一駐車場着。走行距離1,740.6km、燃費27.2km/L、平均車速57km/h、走行時間30:18、EV走行距離241.8km(14%)、航続可能距離516km、外気温11度。

駐車場でしばらく仮眠。

4:50くらいにチケット売場が開いていたようだったので登山靴に履き替えてからチケット購入の列に並んでチケットを購入。昨日に予想以上の客が来て、千円札が不足しているのでなるべく使って欲しいと言うようなことを係員の人がアナウンスしていた。後で知ったが、昨日が今年一番の人出で第一、第二駐車場が満車になり、スキー場の駐車も使ったらしい。

前回の遠征で予備の靴を持っていったが、結局は予備は使わずに車内で邪魔になるだけだった。だから今回は持ってこない予定だったが、靴に不具合が出たら、どこにも登れなくなるので一応持ってきた。筑波山は新しい方のタイオガブーツで登ったが、登った後に洗う時間があるわけでもなく、尾瀬を歩くなら他の土地の泥とかがついていない靴を履いた方が良いと言うことで古い方のタイオガブーツに変えた。ザックは一泊するということで、筑波山で使ったストラトス36よりも容量の大きいケストレル38にした。

チケットを購入後にバスの待ちの列に並んで待っていると5時くらいに6台くらいのマイクロバスがやって来た。待っているとそのバスが乗り場にやってきて、5:12にバスに乗った。

窓から外を眺めていると、左側の席に座っていたので、第二駐車場が目に入った。ここは以前は並木駐車場と言って、戸倉の駐車場はこことスキー場だけだった。第二駐車場にはクローズしているから第一駐車場を利用といったような事が書いてあったが、車は停まっていた。停まっている車が出庫したら、来年の入山者が多くなる時期まで閉鎖なのだろう。

鳩待峠までの道は以前は砂利道があったけど、ずっと舗装道になっていた。

以前はバスの終点は鳩待峠の駐車場だったが、鳩待峠の手前の鳩待峠バス発着場だった。鳩待山荘と鳩待山荘が建て替えということで暫定的に終点がここになっているのか、それとも今後はここが終点になるのか。鳩待峠バス発着場の隅にはとトイレがあったのでおそらく後者だろう。

鳩待峠までのマイクロバスは2台だったが、少し遅れて箱バンが1台、タクシーが1台やって来た。

鳩待峠〜山ノ鼻

ゆっくりと出発準備をしていたら、1便目のバスの乗客たちははさっさと出発していって、最後のひとりとなってしまった。

準備中をしていると箱バン3台、小さめのマイクロバス1台がやって来た。見ていると半ズボン姿の登山客が居た。それも2人も。思っていた以上に暖かかったけど、半ズボンで行動するような気温ではない。

鳩待山荘と鳩待休憩所は建て替えになるという情報は得ていて知っていたが、鳩待山荘は建築中で鳩待山荘はまだ元のままだった。鳩待休憩所の前で建物が建設中でこの建物が新しい鳩待休憩所のようだ。鳩待休憩所の景色と行ったら休憩所の前にあるベンチで登山者が出発準備をしている景色を思い出すが、その景色ももうすぐ無くなるということか。

とりあえず、鳩待休憩所に行って、Yamasankaの尾瀬と至仏山のピンバッジを購入した。Yamasankaの尾瀬のバッジは尾瀬、至仏山、燧ヶ岳の3つがあるが、今回はこのバッジ全部を入手したい。

今回は歩くついでに国立公園スタンプラリーアプリとヤマスタのスタンプを集める予定だ。鳩待峠は双方のチェックインポイントなのでとりあえずチェックインした。国立公園スタンプラリーアプリは去年の上信遠征の時に知ってインストールした。その当時はチェックイン場所が少なかったが、最近は増えているようだ。尾瀬国立公園の今回歩くコースでは鳩待峠、尾瀬山の鼻ビジターセンター、尾瀬沼ビジターセンター、大清水がチェックインポイントだ。ヤマスタの方は、鳩待休憩所、至仏山荘、牛首分岐、沼尻、大江湿原、尾瀬沼ビジターセンターだ。ヨッピ吊橋、東電小屋もチェックインポイントだが、寄ろうか寄るまいか迷っていた。

鳩待峠の登山口の種子落とし用のマットが結構ボロボロだった。マットで種子を落とすようにいう看板があったはずだが、見かけなかった。

鳩待峠バス発着場でもそうだったが、ゆっくりしていたので鳩待峠からの出発からも出遅れて、あまり人は居なくなっていた。今日は長蔵小屋までで時間に余裕があるので結構ダラダラとしていた。

鳩待峠からの下りは人が少なくゆっくりと歩くことが出来た。鳩待峠からの出発で出遅れたことがプラスに働くことになるとは思わなかった。

鳩待峠から少し下ると至仏山が見えてきた。17年ぶりで至仏山を見ることが出来た。

川上側まで降りてきても木々はそれほど紅葉/黄葉していなかった。今回は紅葉はあまり期待できそうにない。

山ノ鼻までの間のどこかに岩魚がどうこうということが刻まれた木があったよなと探しながら歩いていたが、見つからなかった。後日「鳩待峠 岩魚」で検索して上毛新聞の三山秋冬というコラムが引っかかり、書かれていた文字が「岩魚 百二」らしいので「鳩待峠 "岩魚" "百二"」で検索すると写真も見つかった。どうやら「岩魚 百二釣 太田市 中村 三二・六」と書かれていたようだ。昭和28年には尾瀬ヶ原一帯が日光国立公園の特別保護地区に指定されたとのことだから三二が昭和32年ということはないだろう。明治32年では昔すぎるので1932年なのだろうか。上毛新聞のコラムの日付は2024/10/29で見つからなくて、コケに覆われてしまったのだろうと書いてあったが、そんなところだろう。

山ノ鼻キャンプ場で幕営している人は以前と比べて多いように感じた。山小屋の宿泊料が上がっているからテント泊の人が増えているのだろう。

山ノ鼻〜牛首〜東電小屋

山ノ鼻では休憩せずにそのまま通過した。

すぐに燧ヶ岳が見えてきた。至仏山同様に見るのは17年ぶりだ。

尾瀬ヶ原では木々の紅葉/黄葉は今ひとつだが、草紅葉は良い感じだった。

この日は上はTシャツ、長袖シャツ、薄手フリース(Lands' Endの安いやつ)、ソフトシェルジャケット(モンベルのトレール シェルジャケット)、下は厚手パンツ(モンベルのマウンテンパンツ)を着ていたが、最初の池塘のところで暑くなったのでジャケットの下のフリースを脱いだ。

池塘のヒツジグサはきれいに紅葉していた。

日差しが暖かく、上ノ大堀川の手前で暑くなったのでジャケット脱いだ。

風が無いように感じていたが、かすかに風があったようで、上ノ大堀川の手前の逆さ燧ポイントの池塘は鏡のようには燧ヶ岳を映していなかった。

上ノ大堀川周辺の日陰の木道には霜が降りていて、危うく滑りそうになった。この日は10月中旬の尾瀬とは思えないほどの暖かかさだったのでまさか霜が降りているとは思わなかった。

この時期なら厚手のフリースのグローブ(モンベルのクリマバリアグローブ)を持ってきていた。しかし思っていた以上に暖かかく、厚手のグローブは不要で歩き始めから薄手グローブ(モンベルのウイックロン ZEOサーマル グローブ)をはめた。翌日も暖かく、結局は今回の尾瀬山行ではこの薄手グローブしか使わなかった。

牛首三差路のベンチは空きがなかったので休憩せずに通過することにした。計画字にはここから龍宮に向かう予定だったが、この日は時間的に余裕があるし、ヤマスタのチェックインポイントがあるのでヨッピ橋の方へ向かうことにした。

牛首三差路から先は歩いている人はあまり居なかった。ヨッピ橋に向かったのは正解だった。最初にあったベンチで軽く朝食を取った。

途中の湿原に鹿除けのネットが張ってある場所があった。これは以前の尾瀬には無かった風景。このあと寄った見晴にある公衆トイレには鹿の駆除に関するお知らせの貼り紙があった。

牛首三差路から1時間弱でヨッピ吊橋に到着した。途中で休憩したり、ゆっくりと歩いてきたけど、意外とかかった。さらに15分ほど歩くと東電小屋に到着した。

東電小屋〜見晴

東電小屋の前で少し休憩してから見晴に向けて出発した。

東電小屋の少し先で長袖シャツをロールアップした。何度も思ったが、10月中旬の尾瀬でこの暖かさは異常だ。

景色を楽しみながらゆっくり歩いて、30分ほどで見晴に到着した。第二長蔵小屋でYamasankaの燧ヶ岳のバッジを購入した。第二長蔵小屋の営業は13日の宿泊までということで小屋閉めの準備をしていた。

少し小屋の前のベンチで過した後にトイレに行くために見晴休憩所の方へ向かった。見晴キャンプ場は山ノ鼻キャンプ場同様に幕営している人が多いように感じた。

見晴〜白砂峠〜白砂湿原

燧ヶ岳の登山道との分岐で長袖シャツを脱いで、Tシャツ姿になった。まさか10月中旬の尾瀬でTシャツ姿になるとは思わなかった。

ダンゴヤ沢の手前でスマートフォンを見ると東電小屋あたりからログが取れていなかった。遠征先でこのトラブルは少しショックだった。念のためにスマートフォンを再起動した。

ダンゴヤ沢のほんの少し手前で30cmくらいの茶色いヘビを見かけた。ジムグリかヒバカリだろうけど、あたりの環境からするとヒバカリだろうか。

17年ぶりに歩く道ではあるが何となくあたりの景色は見覚えがあった。見覚えがある一方で白砂峠までの距離は記憶より長かった。他に記憶と違っていたのは、道に這っていた木の根で、もっと這っていたように記憶していた。

見晴から20分ほどで白砂峠に着いた。後は少し下れば白砂湿原だし、白砂湿原から少し歩けば沼尻だし、沼尻からは1時間もかからずにこの日の宿の長蔵小屋に到着するのでゴールは近い。

見晴から白砂峠までの道はこの時期は降り積もった落ち葉を踏みつつ歩き、踏んだ落ち葉から立ち上る香りを楽しみつつ歩けるのだが、今年は落ちている落ち葉が少なく、この楽しみも無かった。

白砂湿原でゆっくり休憩した。尾瀬ヶ原方面からから尾瀬沼方面、またはその逆を歩く人しか来ないので尾瀬沼周辺や尾瀬ヶ原周辺より人が少ない。とにかく他の場所より静かなのでわりと好きな場所だ。

白砂湿原〜沼尻

白砂湿原のベンチでゆっくり休んだ後に沼尻に向かった。沼尻へ行く途中には以前は沼尻そば屋があった。その場所がどうなっているのかなと思ったら、森の中にぽっかりと空いた湿地のような空間になっていた。沼尻そば屋では休憩を兼ねてよく蕎麦やはっとうを食べた。沼尻そば屋は原の小屋とオーナーは同じと記憶していたが、調べてみたら、原の小屋の営業の開始に伴い人に譲ったそうで、最後は桧枝岐の民宿「桧扇」と同じ人が営業していたという。自分が利用していたときには多分、桧扇の人がやっていたのだろう。そういえば原の小屋も2015年から山と渓谷社の経営になったそうだし、前回に尾瀬に来たときといろいろと変わっている。

白砂湿原でゆっきり休憩したが、沼尻休憩所でも休憩することにした。沼尻休憩所も以前に来た時と変わっている。沼尻休憩所は2015/9/21に火事で全焼したそうで、今は新しい建物になっている。新しい休憩所は以前の休憩所に比べてデッキ部分が広くなっていた。デッキ部分で休憩した。営業していれば以前のようにコーヒーでも飲みたかったが、営業していなかった。

沼尻〜小淵沢田代分岐〜長蔵小屋

沼尻休憩所で少し休憩したあとに尾瀬沼の北側を歩いて大江湿原へ向かった。

浅湖湿原を過ぎ、長英新道分岐から少し歩いた森の中に鹿除けのゲートがあった。

大江湿原からは小淵沢田代へ向かってから長蔵小屋へ行くつもりだった。小淵沢田代まで行くと1.5時間は余計にかかるし、もうそろそろ疲れてきたので小淵沢田代へ行こうか行くまいかと迷うようになっていた。大江湿原へ着いたときには、小淵沢田代へ行くのはやめて、大江湿原の小淵沢田代の分岐で行くだけにしておくことを決めた。

とりあえず、大江湿原の三平峠/沼山峠 分岐の分岐のベンチで休憩。小淵沢田代の分岐まで行くつもりなのに、こんなところで休憩したということはそれなりに疲れているということだろう。

大江湿原の三平峠/沼山峠 分岐にはダケカンバがまとまって生えている場所がある。尾瀬ヶ原を歩いているときに、尾瀬沼は尾瀬ヶ原より標高が200m高いのでここのダケカンバはそれなりに黄葉しているだろうと期待していたが、ここの黄葉も今ひとつだった。近くの三本カラマツの黄葉も今ひとつだった。

小淵沢田代の分岐のベンチまで行って、ベンチで少し休憩した後に長蔵小屋へ向かうことにした。

長蔵小屋の売店に寄った後にビジターセンターの前に行って、ヤマスタと国立公園スタンプラリーのチェックイン。ビジターセンターはもう閉まっていると思っていたが、後から隣にある建物が新しいビジターセンターだと言うことに気付いた。そう言えば、こんな建物は前には無かった。この場所は以前はトイレがあったと思う。後で調べてみると2021/7/2にオープンだそうで、3代目とのこと。

旧ビジターセンターは解体されるのだろうけど、建物に設置されていたライブカメラはどうなるのかと思っていたら、後日移設されているのに気付いた。10/15 13:00の映像には足場がが設置されており、10/16の14:00の映像が最後で10/17 10:00には新しい場所から撮影されていた。新しい場所は尾瀬沼の展望デッキの一番大江湿原側のようだ。ライブカメラは旧ビジターセンターの建物に設置されていたと記憶していたのだが、改めて確認してみたら、設置されていたのは長蔵小屋売店の裏の公衆トイレで、長蔵小屋売店の屋根が一部映るようになっていた。どうやら、カメラの前の木(特にダケカンバ)が生長して燧ヶ岳が隠れるようになったため移設したようだ。以前のカメラだと積雪量が多いときだけはライブカメラに映って記念写真代わりに出来たが、新しいカメラの位置だと沼が結氷していて、そこそこの積雪があればそういうことが出来そうだ。

ビジターセンターからはすぐに長蔵小屋に向かい、宿泊手続きをした。宿泊費はオンライン予約時に支払い済みだが、この時期は暖房費300円が必要でその支払いをした後に部屋に行った。

この日に泊った相部屋は8人部屋だが宿泊者は3人でわりと空いていた。相部屋に入ったときには相部屋ってこんなところだっけ?と思った。最後に長蔵小屋の相部屋に泊ったのは随分前のことなのでどのような部屋だったかすっかり忘れていた。

コースタイム

トラックログ

ログアプリの不調のためか東電小屋付近からダンゴヤ沢の手前までGPSログが取れていません。

10/15(火)

同じ部屋の人がラムダのでかいザックを使っていた。ラムダをザックを使っているということなら写真を撮る人だろうということで聞いてみたらやはりそうだった。ザックはラムダの「槍ヶ岳」というモデルとの事だった。ザックの話の流れで教えてもらったが、ラムダは廃業したそうだ。後で調べたら2023年8月31日で廃業とのこと。ラムダのザックは自分も2型と4型を持っている(だが自分の使い方だと普通の登山用のザックの方が使い勝手が良いので普通の登山用のザックばかり使っている)。

長蔵小屋〜三平下〜三平峠

昨日の宿泊の受付の時には朝食は普通の食事にした。その後に大清水の始発バスに乗れば、時間に余裕が出来ると思ったので、朝食を弁当に変更しておいた。弁当を部屋で食べた後に出発した。

大清水の始発バスは9:15だ。一ノ瀬から大清水まで低公害車の乗り合いバス/乗り合いタクシーが走っていて、これを使えば、もう少し遅く出ても良いのだが、交通費節約のために使わないで歩くことを決めていた。2日間の駐車場代2,000円、鳩待峠までのバス代1300円、大清水〜尾瀬戸倉までのバス代710円、長蔵小屋宿泊費1,2000(プラス暖房費300円)、合計16,310円と今回の遠征では尾瀬山行の出費が一番多く、これに一ノ瀬〜大清水の交通費1,000円を上乗せする気にはならなかったからだ。大清水までなら3時間もあれば着けるので6時くらいに出発すれば良いかと思っていた。旧道が歩けるようになっていると言うことなので、旧道を歩くと少し余計に時間がかかるかもしれないが、それでも3時間あれば十分だろう。

外に出ると残念ながら雲が多かった。晴れそうにないことは事前に長期の天気予報で知っていたので天気が今ひとつなことは覚悟していた。

熊鈴は入山からずっとザックに着けておいたが、大清水まではあまり人も居ないだろうし、熊がやばいかなと思ったので三平下から三平峠へ向かっている間はたまに熊鈴を手にもって振って少し大きな音があるようにした。そう言えば、今回久しぶりに尾瀬を歩いて、以前は無かった鐘が所々に設置されているのに気付いた。鐘があった場所は熊に出くわす可能性が高いのだろう。

三平峠への登りで振り返ると三本カラマツが見えた。大清水スタートで尾瀬を歩いたときに尾瀬にやって来たと実感するのがこのこの三本カラマツが見えたときだった。次にここを歩くことがあるのかもわからないので今回はここで三本カラマツを見たときには、さらば三本カラマツという思いが強かった。

三平下から20分ほどで三平峠に到着した。この後はひたすら大清水まで下るだけだ。

三平峠〜一ノ瀬

暖かかったので長袖シャツの上に薄手フリースだけを着ていたが、三平峠から30分強下ったところで暑くなったのでフリースを脱いだ。このあたりまでに14人程の登山者とすれ違った。最初にすれ違ったのは三平峠で単独の登山者だった。この後は一ノ瀬の先で2人とすれ違ったが、登山者では無さそうだった。

一ノ瀬〜大清水

一ノ瀬まで降りた後に旧道の入口を探したが見つからなかった。てっきり一ノ瀬から旧道が復活しているのかと思っていたが、違っていたようだ。

一ノ瀬休憩所まで行くと既に7時半発の乗り合いタクシーが待っていた。料金は千円と言うことだが、大清水発が5:30〜16:00、一ノ瀬発が7:30〜16:30で30分おきに運行しているので人件費を考えたら千円は妥当だと思う(けど、その千円を惜しんで歩いた)。

一ノ瀬休憩所から10分ほど歩いたところで一ノへ向かう乗り合いタクシーとすれ違ったが、結構利用者が乗っていた。大清水の登山口でも乗り合いタクシーとすれ違ったが、こちらも結構利用者がいた。

一ノ瀬休憩所から25分ほど歩くと道標があって、旧道に降りられるようになっていた。道標には「一ノ瀬1.4km」「大清水 2.0km」と書かれていた。

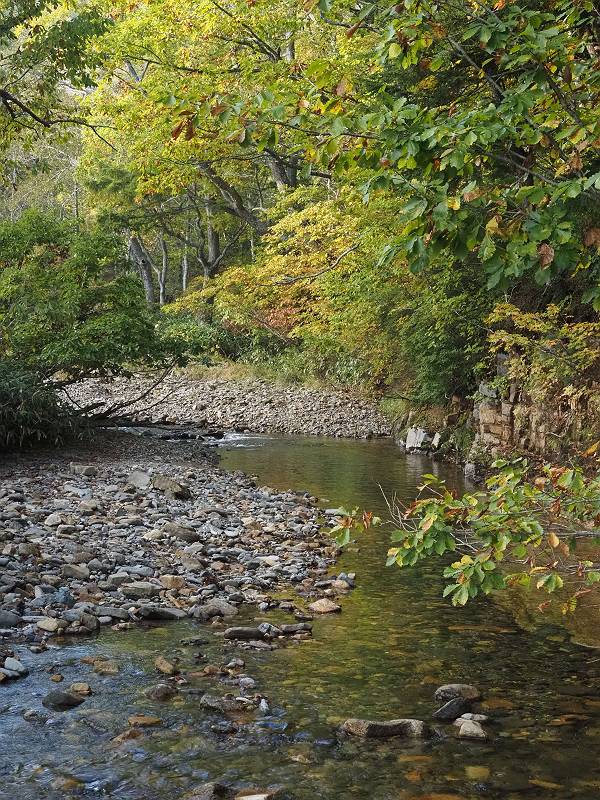

旧道は今回の尾瀬山行で一番熊と出くわす可能性が高そうな道だった。少し離れてはいるが渓流沿いの森の中の道でいかにも熊が暮らして居そうな森だった。美しい森の中の歩きを楽しむことが出来た。

この道は48年前の学生時代に一度だけ歩いたことがある。その時は登山の趣味は無かった。その13年後に趣味として登山をするようになり、再び尾瀬に訪れた。その頃はまだ旧道が利用できたが、歩くことは無かった。1990年発行の尾瀬の山と高原地図を持っているが、これにも旧道がのっている。尾瀬に再び訪れるようになってから、いつのまにか旧道は歩けなくなっていた。

一ノ瀬から1時間ほどで大清水に到着。もう少し時間がかかるかと思ったけど、結構あっけなく大清水の駐車場が見えてきた。旧道の途中で車道に出てからがすぐだった。この車道はなんだろうなと思っていたが、その疑問は大清水登山口で解けた。大清水とザ愚痴に車両通行止の看板で奥鬼怒林道と書いてあった。そう言えば、大清水から奥鬼怒へ抜ける道があった。そんなことすら忘れていた。

大清水登山口に旧道の案内の看板があった。ぐんまちゃんのイラストが「大清水〜一ノ瀬間の旧道 通行できます」と案内していた。「ぐんまちゃん、旧道の全部が歩ける訳ではなかったよ」と思った。

大清水登山口からはすぐに大清水バス停に向かった。

コースタイム

トラックログ

大清水の気温は13度。長蔵小屋の前で500ccのボトル一杯に汲んで来た水が200cc程残っていた。それほど水を飲みたくなる気温でも無かったが、大清水に到着しても水が余りまくっているだろうと思って、ちょこちょこ飲みながら歩いてきた。残していても仕方がないのでここで全部飲み干した。水だけを飲むのはあまり得意でないのでいつもの水分補給は粉末のスポーツドリンクを溶かして飲んでいるが、この日は水を飲んだ。この水は美味く感じた。13度という気温がちょうど水を冷やすのに良い気温だったというのもあるだろうが、長蔵小屋の前の湧き水自体が美味いからだろう。

バスの出発まで42分もあった。当然バスはまだ来ていなかった。バスが出るまで時間は十分にあるし、コーヒーでも飲めればと思って大清水休憩所へ。営業開始は9時からということらしかったが、コーヒーくらいならということで、すぐに淹れてくれた。インスタントでないコーヒーを最後に飲んだのは守谷SAのスターバックスで買ったコーヒー以来だから4日ぶりだ。

バスのチケットが大清水休憩所で購入できるとのことだったので購入。バスの料金箱に硬貨を投入する手間が省けてよかった。

大清水休憩所にはYamasankaの燧ヶ岳のピンバッジがあった。Yamasankaのピンバッジは尾瀬のものが鳩待休憩所、至仏山のものが鳩待休憩所、第二長蔵小屋、燧ヶ岳のものが第二長蔵小屋、大清水休憩所にあった。第二長蔵小屋では600円だったが、鳩待休憩所、大清水休憩所では660円だった。東電系のところでは1割上乗せしているようだ。

大清水でまったりしていたら、国立公園スタンプラリーアプリのチェックインを忘れた。まあついでにやっていることだから別に良い。

9時発の一ノ瀬行きの乗り合いタクシーを見かけたが、結構人が乗っていた。大清水はひっそりしていて人の気配はあまり無かったので意外だった。

やがてバスが到着。乗客は2人しか乗っていなかった。

やることもないのですぐにバスに乗り込んだ。後からもうひとり乗ってきただけで乗客は2人だけだった。

バスの料金は交通系ICカードもOKだった(交通系ICカードは以前にSuicaを持っていたことがあるくらいだけど)。熊本県内のバスが機器の更新コストの高さからクレジットカードのタッチ決済に対応の機器に入れ替えを行うそうで、そのため交通系ICカードが利用不可になるそうだ。それでもくまモンのICカード(ローカルのICカード)はこれまで通り使えるという。交通系ICカードもくまモンのICカードもFeliCaなのだから、何とかなりそうなものだが、どこがネックとなっているのだろう。

道路の脇にはバスの高さより高い木が生えていた。バスは左側の方に乗ったが、左側には片品側が流れているのでかなり切れ落ちている場所もある。そのような場所に生えている木がバスより高いのだから、結構な高木だ。

尾瀬戸倉でバスを下車。バスは乗客ひとりを乗せて去っていった。

バス停そばにデザインマンホールがあったので撮影した。

駐車場に戻ると両隣に停まっていた車は別の車になっていた。片方は自分が停めたときにはすでに停まっていた。片方は後から来たのだろう。やはり日帰りが多いようだ。

鳩待峠へ向かうマイクロバスを見かけたが満車だった。駐車場にも車でやって来たと思われる人たちがいた。この時間でも鳩待峠へ向かう人が結構いるようだ。

10:24に尾瀬第一駐車場発。

わりと早く戸倉を出発できたので尾瀬大橋が出来る前の旧道を通ってみることにしたが、旧道の入口を見逃して通りすぎたのでUターンしてから旧道に入った。久しぶりに走ってみたが、記憶していたよりも距離的にはすごく短かった。

10:42に道の駅 尾瀬かたしな着。走行距離1,750.7km、燃費27.2km/L、平均車速57km/h、走行時間20:46、EV走行距離249.9km(14%)、航続可能距離50.6km、外気温19度、高度830m。

売店で日本酒のワンカップを2つ購入。片方はぐんまちゃんの絵が入っていた。

食事をここで取っても良いかなと思ったが、食堂は11時からだった。時間が惜しかったので、それまで待って食べないことにして食料として持って来ていたが、余らせたカレーパンを車の外(車中だと細かい揚げ粉がポロポロ落ちるので)で食べた。

10:56に道の駅 尾瀬かたしな発。

喉が乾いたし、カフェイン補給の必要を感じたので一昨日にカスミで買った午後の紅茶を飲みつつ運転した。ペットボトルの紅茶は要らないかなと思ったが、結果的に買っておいて正解だった。

信号無いなと思いつつ運転していたが、道の駅から吹割の滝の手前まで信号はなかった。

吹割の滝を過ぎてから、デザインマンホールを見つけたので、車を停められるところを見つけて撮影した。絵柄は後で調べたら「吹割の滝」と「浮島橋」、村の花「シャクナゲ」とのこと。

大清水で始バスに乗って、時間に余裕が出来たので椎坂トンネルを通らずに旧道の方を通ることにした。だが間違えて一本手前の県道267号へ曲がってしまった。すぐに間違いに気付いてUターンした。

椎坂利根トンネルの手前を左折。本当はこの手前に右折するところがあってそこを曲がったらほんの少しだけ旧道を長く走れた。左折してすぐのカーブにカーブ28の標識があった。カーブの数はもっとあったよなと思って後で調べてみたらカーブは35箇所だった。どうやらカーブ28と国道120号から右折する所のまでに7つカーブがあったようだが、椎坂利根トンネルの出口あたりの道の付け替えとで無くなっているカーブもあるようだ。

少し下るとオルゴール館。トンネルが開通したら通行量が減ったら、閉店だろうと思っていたけど、トンネルの開通の前の2012/2/14に閉店したそうだ。

オルゴール館から少し下ったところの道路標識の裏にスズメバチの巣(上り方向の車には正面なので下り方向の自分には裏側が見えた)があった。さらに下ったところに蜂の巣箱が置いてあった。この蜂の巣箱はこの後に寄る中村養蜂園の巣箱らしい。

10分ちょっとで旧道を下りきった。以前に走ったときよりも短く感じた。今回はのんびり下っていったから短く感じだのだろう。以前に走ったときは他の車も走っており、流れに合わせて下ると運転していても車酔いしそうな感じであった。

11:31に中村養蜂園直売所着。走行距離1,772.5km、燃費27.3km/L、平均車速565km/h、走行時間31:26、EV走行距離264.6km(15%)、航続可能距離499km、外気温18度、高度610m。

土産と自宅用にとちの蜂蜜を購入した。

11:44に中村養蜂園直売所発。

途中に左大臣という日本酒の蔵元の大利根酒造があり寄りたいところだが、あまり寄り道すると時間的にきつくなるので寄らなかった。他にも道の駅 川場や道の駅のわりと近くにある永井酒造、道の駅 白沢にも寄りたいところではあるが、同じ理由でパス。

コーヒーを買うためにセブン-イレブンへ。

12:10にセブン-イレブン 沼田戸鹿野店着。走行距離1,784.4km、燃費27.4km/L、平均車速56km/h、走行時間31:53、EV走行距離273.7km(15%)、航続可能距離493km、外気温22度、高度341m。

駐車場は大きい店で昼時で混んでいた。でも店員さんは2人だけなのでかなり忙しそうだった。

近くにデザインマンホールがあったので撮影した。沼田の市街でデザインマンホールがあるのには気付いていたが、ここまで車を停められるような場所はなかった。沼田市の木の桜、十字と市松模様は街割りと沼田城の石垣がデザインされているそうだ。

12:21にセブン-イレブン 沼田戸鹿野店発。

セブン-イレブンの少し先で道を間違えて国道17号に左折してしまった。直進して県道145号に入らなければならなかった。ロックハート城がこの先にあるのだから車の流れがそれなりにある道だろうから、まさか直進方向の道が正しい道だとは思わず、曲がってしまった。

145号に入ってからほんの少し走ったところに子持山登山口の標識があった。

ロックハート城もっと大きくて道から見えるかと思っていたら、思っていた以上に小さいようで表側の石造りのこじゃれた建物しか見えなかった。そもそも大きな建物だったら、移築出来ないか。入場料がかかるようだし、それほど時間に余裕があるわけでないのでパス。

デザインマンホールを見つけたので車を停められる場所を見つけて撮影した。デザインは天体望遠鏡と温泉用の桶を持つ高山村キャラクター ひかるくん(他につもみちゃん、いぶきちゃん)、町の花 リンドウ、 県立ぐんま天文台とのこと。県立ぐんま天文台の名前だけは知っていたけど、このあたりにあるのね。

12:43に道の駅 中山盆地着。走行距離1,795.7km、燃費27.3km/L、平均車速56km/h、走行時間32:15、EV走行距離278.7km(21%)、航続可能距離481km、外気温21度、高度583m。<

売店に立派なマイタケが売られていた。旅行中でなければ買っているのだが。売店を見ているとラジオの天気予報が聞えてきた。明日は天気が悪いと思っていたが、そうでもなさそうだ。でも天気予報はあくまで群馬県のもので群馬・県境のあたりの山の天気とは違うだろうから油断出来ない。

真田街道と書かれたポスターが貼ってあった。沼田、上田と真田の領地を通るのはわかっていたが、ここの道が真田街道と言うのは知らなかった。途中にロマンチック街道の標識を見て、良い景色だけど何がロマンチックなのかわからん(ドイツ的な景観を持っていてドイツのロマンチック街道と姉妹街道なのだそうだ)と思っていたが、上田と沼田を結ぶ道が真田街道と呼ばれるのは納得できた。片品〜上田・長野の国道120号、国道145号、国道144号、長野県道35号が真田街道で今回は嬬恋村まで真田街道を走ることになる。

小山に囲まれた抜けの良い広々とした田園地帯で景色の良い場所だった。近くではとんびが飛んでいた。

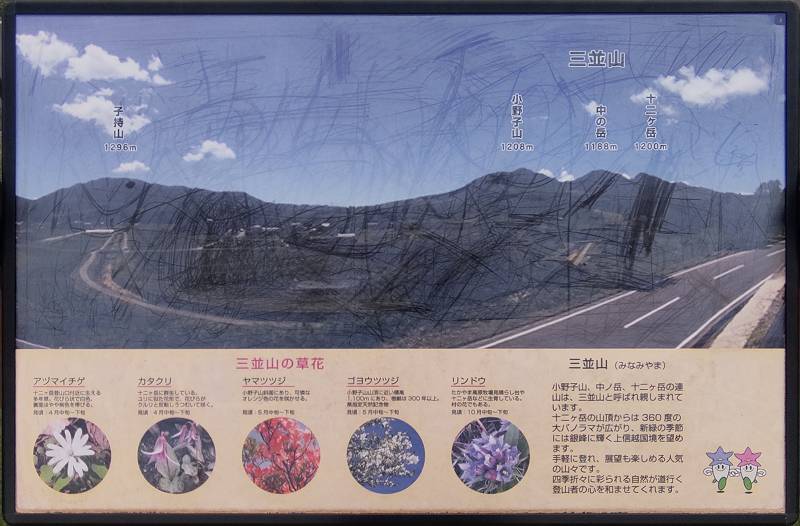

写真入りの案内板があったが、三並山(小野子山、中ノ岳、十二ヶ岳)の説明が書いてあり、写真には子持山の映っていた。場所が場所だけに登ったら良い景色を見ることが出来そうな山々だと思った。

13:01に道の駅 中山盆地発。

道の駅 中山盆地のあたりまでは天気が良かったが、だんだんと曇ってきた。

13:25にヤオコー 中之条店着。走行距離1808.6km、燃費27.5km/L、平均車速55km/h、走行時間22:40、EV走行距離290.1km(22%)、航続可能距離467km、外気温22度、高度368m。

ここには今日の夕食と明日の登山中の食料を買うために寄った。遠征出発前に沼田〜嬬恋村の間に食料調達出来そうな場所として調べておいた場所だ。

食料調達後に近くにデザインマンホールがあったので撮影した。中之条町の町の花のヤマユリ、町の鳥のウグイスがデザインされていた。

13:41にヤオコー 中条店発。

東吾妻町に入って、デザインマンホールを見かけたので車を停められる場所を見つけて、撮影した。吾妻町の町の木のケヤキがデザインされていた。

14:14に道の駅 あがつま峡着。走行距離1,823.9km、燃費27.4km/L、平均車速55km/h、走行時間33:09、EV走行距離297.7km(16%)、航続可能距離459km、外気温20度、高度508m。

道の駅の少し手前でアガッタンという幟を見た。こう言う名前のものといえばレールバイクで、廃線になった鉄道の線路を利用したものというのが相場だけど、吾妻線が廃線になったという話は聞いたことが無かったので頭が???になった。後で調べたら、八ッ場ダム建設に伴い付け替えとなった線路があって、それを利用しているとのこと。

こじんまりした道の駅だったが、わりと人が多かった。この前に寄った道の駅 中山盆地にも温泉があったが、ここにも温泉があった。事前に温泉があることは知っていたが、今夜は温泉宿に泊まるのと時間が惜しいので温泉に寄るつもりはなかった。

売店に行ったら、井筒ワインや千曲錦が置いてあり、信州が近づいているのを感じた。

小さな物産館があり、行ってみたら花豆があったので購入。花豆はあったら買おうと思っていて、道の駅 尾瀬かたしなで入手出来るだろうと思っていたが無かったのですっかり諦めていたが、思いもよらずに入手できた。嬬恋村産で300gで1,400円だった。国産の花豆って思ったより高いなと思った。

ここで食事をしていっても良いかと思ったけど、ヤオコーで夕食用の食料を少し多めに調達したので、その中からペペロンチーノをドッグランの近くにあったベンチで食べた。

14:39に道の駅 あがつま峡発。

長野原町でデザインマンホールを見つけたので車を停められる場所を見つけて、撮影した。町章と噴煙を上げる浅間山と町の鳥のヤマドリ、町の花のムラサキツツジがデザインされていた。

14:50に道の駅 八ッ場ふるさと館着。走行距離1,831.2km、燃費27.4km/L、平均車速55km/h、走行時間33:21、EV走行距離300.1km(16%)、航続可能距離445km、外気温19度、高度659m。

売店で乾燥マイタケ、味付玉こんにゃく、ひもかわうどん、くるみゆべしを購入。道の駅 中山盆地にあった立派なマイタケは帰宅までに日数を考えると買えなかったけど、乾燥マイタケなら何の問題もない。玉こんにゃくは帰宅後に食べたが、美味かった。ひもかわうどんは群馬にそういううどんがあるのは知っていたが、食べたことが無かったので一度食べてみたかった。道の駅からダム湖に遊覧船らしいものが浮かんでいるのが見えたが、くるみゆべしの箱の包装紙に水陸両用バスの絵が描いてあったので水陸両用バスだったとわかった。

15:11に道の駅 八ッ場ふるさと館発。

途中で嬬恋村観光案内所の前を通過した。観光案内所には昨年に村上山に登った後に四阿山のピンバッジを入手するために回り道して寄ったが、まさかまた近くに来るとは思わなかった。

嬬恋村に入ってから下校する小学生を見かけたが、熊鈴を付けていた。

15:58に鹿の湯 つちや着。走行距離1,860.2km、燃費27.1km/L、平均車速55km/h、走行時間34:08、EV走行距離311.1km(17%)、航続可能距離414km、外気温15度、高度1,244m。

もう少し早く着きたかったが、遅くなった。予定していたバスではなく大清水の始発バスに乗ったので時間に余裕が出来て、少しのんびりしすぎたようだ。

到着後は荷物の整理や明日の準備などをした後に温泉にやっと入った。連休後なので他に宿泊客は居ない様子で、たまに地元の人が入浴しに来ているような感じだった。

夕食はヤオコーで買った鉄板焼ガーリックライス、チキンパエリアを食べた。昼に食べたペペロンチーノも美味かったが、この2つも美味かった。ヤオコーの弁当は意外と当たりかも。

夕食の時にテレビを見ていたら、群馬テレビが紅葉情報を伝えていたが、尾瀬沼は見頃だと言っていた。草紅葉なら見頃といえるかもしれないが木々は色付き始めたばかりで、三本カラマツは緑色だったくらいなのに見頃と言ってしまうのは何だかなぁと思った。NHKのニュースも見たが、こちらも尾瀬の紅葉は見頃と言っていた。他に前橋は5日連続夏日だったとも言っていた。今年はいつまでも暑かったし、今になってもそんな気温なら尾瀬の紅葉がまだまだだったのも仕方ないか。